「本を作りたい」の気持ちが集まる出会いの場

2025 年 10 月 16 日

2025 年 10 月 16 日江戸時代の介護事情と、意外に先進的な介護制度を解説

介護制度は、最近になってようやく整いつつある制度という印象がありますが、実は江戸時代にはすでに整備されていました。当時は、男性が介護することが当たり前であり、多くの藩で、旗本、御家人、藩士を対象とした「看病断」「看病引」「看病願」などと呼ばれる介護休業制度が用意されていたのです。

その史実を示す史料のひとつが、幕末期に記された『水野伊織日記』(水野伊織は、水野重教の別名)です。沼津藩(現在の静岡県沼津市周辺)の藩士・金沢八郎の息子の水野重教により記された日記で、父の金沢八郎を介護するために「看病引」の届け出をし、看取るまでケアの内容や八郎の症状、排泄の回数、薬の内容など、詳細な記述がありました。

日記からは、中風(脳卒中による半身麻痺などの後遺症)を発症した八郎の介護を行っていたのは重教だけでなく、同じく息子である黒田弥兵衛、金沢久三郎も参加していることがわかります。

本書には、江戸時代の介護事情のほか、中世から古代の高齢者事情や介護について解説されています。 意外にも手厚い江戸時代の介護支援制度と武士たちが介護に向き合う姿勢は、現代の私たちも学ぶべきところがありそうです。(中山寒稀)

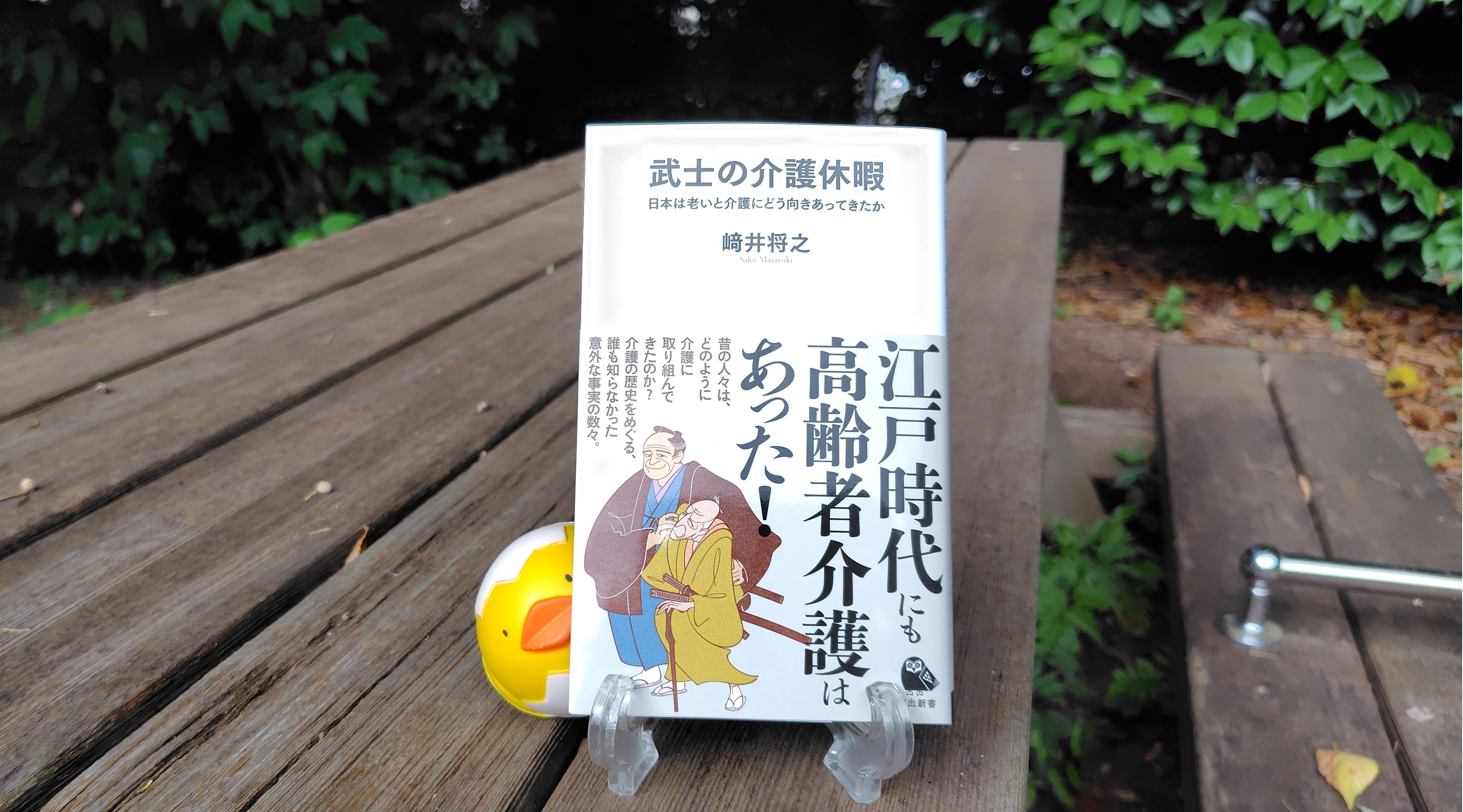

【ご購入はこちら▶】武士の介護休暇 日本は老いと介護にどう向き合ってきたか

【おすすめの記事▶】幸せに人生を終えた人から学んだこと

【歴史・社会保障 の本を出版するなら▶】出版企画をお持ちの方へ

【本を出版したい人のために▶】セミナーのご案内

武士の介護休暇 日本は老いと介護にどう向き合ってきたか